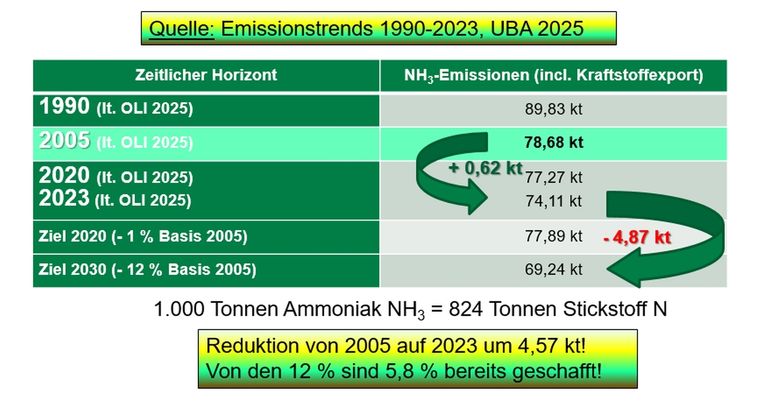

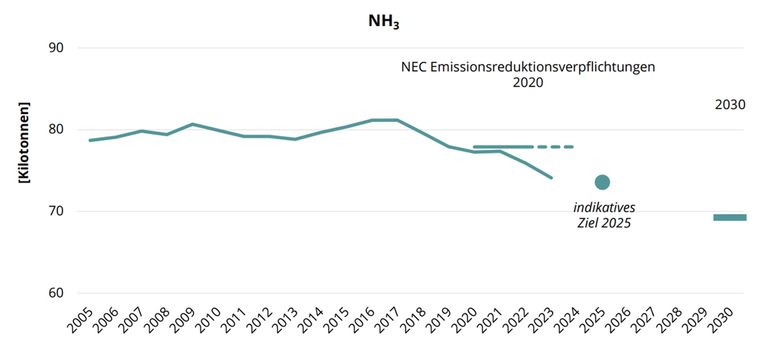

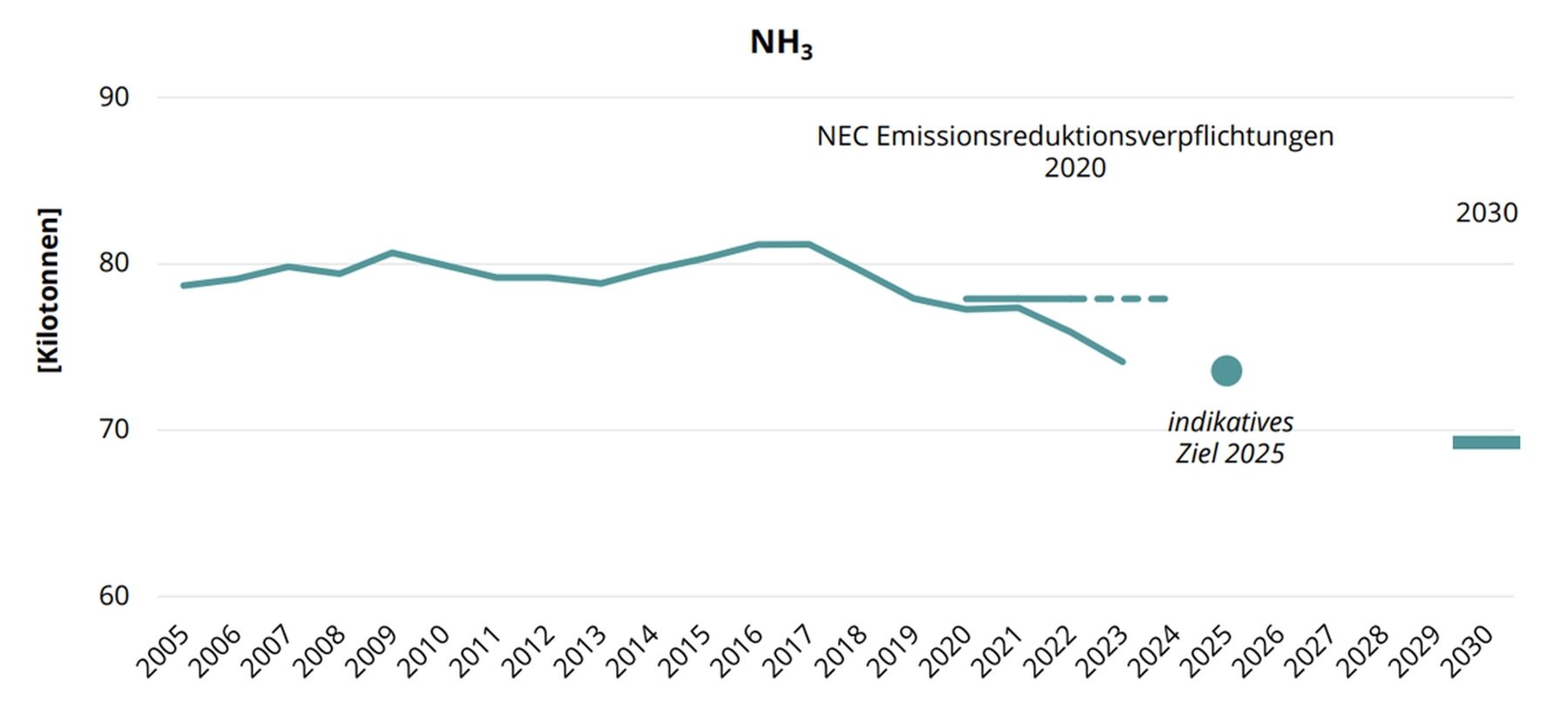

Ammoniakemissionen - erstmals das 2020er-Ziel erreicht!

Im Vorjahresbericht 2022 lagen die Emissionen noch über den Emissionen von 2005. Die neueste österreichische Luftschadstoffinventur (OLI) wurde Mitte März 2025 vom Umweltbundesamt Wien nach der Übermittlung nach Brüssel online gestellt und umfasst den Zeitraum 1990 - 2023.

Knapp die Hälfte des 2030er-Ziels ist geschafft!

Die Ammoniakemissionen müssen um 12% bis 2030, ebenfalls bezogen auf das Basisjahr 2005, gesenkt werden. Laut der aktuellen Inventur sind mit dem Jahr 2023 bereits 5,8% Reduktion, also knapp die Hälfte geschafft.

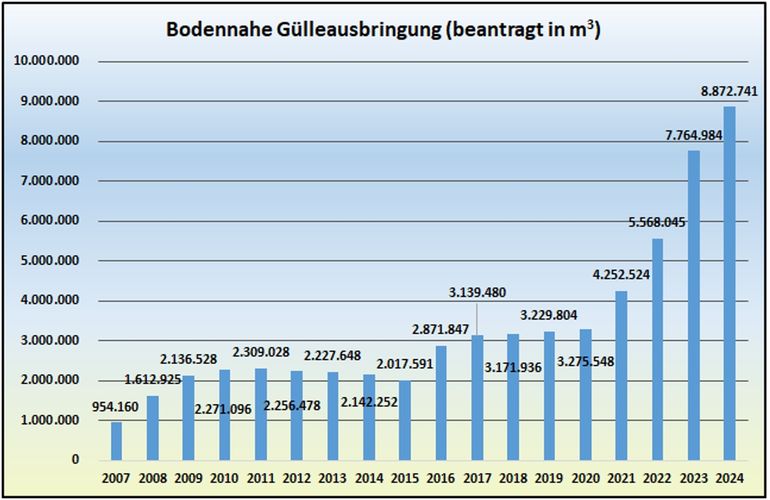

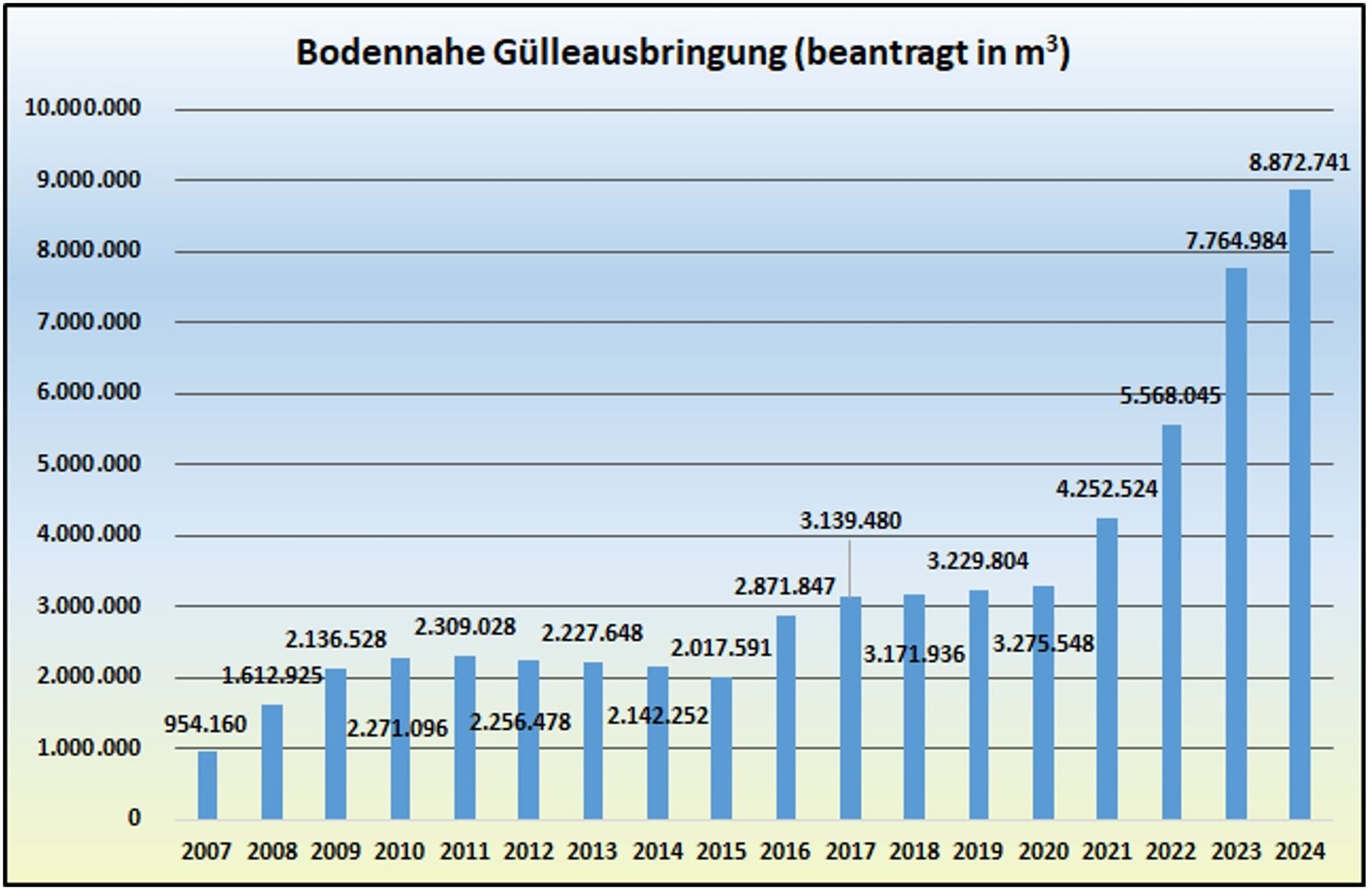

Die Hauptursache sind die reduzierten Emissionen aus der Wirtschaftsdüngerausbringung, einerseits aufgrund abnehmender Tierbestände, andererseits durch die verstärkte Nutzung bodennaher Wirtschaftsdüngerausbringungstechniken. Im Jahr 2023 wurden gemäß den schlüssig nachweisbaren ÖPUL-Daten 7,765 Mio. m³ bodennah streifenförmig ausgebracht. Davon erfolgte die bodennahe Ausbringung von 50,7% mittels Schleppschlauch, von 44,9% mittels Schleppschuh und 4,4% mittels Injektion.

Details zur Reduktion der Ammoniak-Emissionen

Beim Ammoniak (NH3) kam es aufgrund der neuen Ergebnisse von Prof. Dr. Stefan Hörtenhuber, BOKU Wien, zu einer größeren Revision (für den gesamten Zeitraum). Die Emissionsmengen sind gegenüber den früheren Berichtsjahren deutlich angestiegen, weil die Emissionen für Rinderanbindehaltung mit Festmist-/Jauche-Entmistung höher angesetzt wurden (Anpassung der TAN-Werte: TAN = total ammonia nitrogen - TAN ist die Gesamtmenge an Stickstoff in Form von NH3 und NH4+ in den Ausscheidungen und stellt denjenigen Anteil der gesamten N-Ausscheidungen dar, aus dem Ammoniakemissionen erfolgen).

Das verursacht zwar ein höheres Emissionsniveau für das Basisjahr 2005, hat aber zur Folge, dass der NH3-Anstieg durch die Umstellung auf Laufstallhaltung mit Güllewirtschaft bedeutend geringer ausfällt.

Das verursacht zwar ein höheres Emissionsniveau für das Basisjahr 2005, hat aber zur Folge, dass der NH3-Anstieg durch die Umstellung auf Laufstallhaltung mit Güllewirtschaft bedeutend geringer ausfällt.

Für das Jahr 2023 wurde eine Emissionsmenge von rund 74,1 kt NH3 berechnet. Die Landwirtschaft ist mit einem Anteil von 94% (2023) Hauptverursacher der österreichischen Ammoniak-Emissionen.

Von 1990 - 2023 nahmen die NH3-Emissionen insgesamt um 18% ab.

Die Emissionen aus der Landwirtschaft gingen seit 1990 um 20% zurück. Neben dem rückläufigen Viehbestand wirkten sich die effizientere Fütterung der Tiere, der verstärkte Einsatz bodennaher Wirtschaftsdüngerausbringungstechniken (u.a. Schleppschlauch, Schleppschuh, rasche Einarbeitung von Gülle und Mist) sowie die abnehmenden Mineraldüngermengen günstig auf das Emissionsniveau aus.

Im Vergleich zu 2022 verringerten sich die NH3-Emissionen Österreichs im Jahr 2023 um 1,8 kt (-2,4%). Hauptursache sind die reduzierten Emissionen aus der Wirtschaftsdüngerausbringung, einerseits aufgrund abnehmender Tierbestände, andererseits durch die verstärkte Nutzung bodennaher Wirtschaftsdüngerausbringungstechniken.

Die von 2022 auf 2023 sinkenden Viehzahlen (Rinder -1,4%, Schweine -5,0%, Schafe -2,2%, Ziegen -2,1%) führten auch im Wirtschaftsdüngermanagement (Stall, Laufhof, Lager) zu geringeren Emissionen. Die NH3-Emissionen aus der Mineraldüngerausbringung nahmen ebenfalls zwischen 2022 und 2023 um 1,6% leicht ab. Die Mineraldüngermenge wurde insgesamt in diesem Zeitraum beträchtlich reduziert (-7,4%), wobei aber der starke Anstieg der Harnstoffdüngermengen (+39%) der sonst noch deutlicheren Emissionsreduktion entgegenwirkte.

Von 1990 - 2023 nahmen die NH3-Emissionen insgesamt um 18% ab.

Die Emissionen aus der Landwirtschaft gingen seit 1990 um 20% zurück. Neben dem rückläufigen Viehbestand wirkten sich die effizientere Fütterung der Tiere, der verstärkte Einsatz bodennaher Wirtschaftsdüngerausbringungstechniken (u.a. Schleppschlauch, Schleppschuh, rasche Einarbeitung von Gülle und Mist) sowie die abnehmenden Mineraldüngermengen günstig auf das Emissionsniveau aus.

Im Vergleich zu 2022 verringerten sich die NH3-Emissionen Österreichs im Jahr 2023 um 1,8 kt (-2,4%). Hauptursache sind die reduzierten Emissionen aus der Wirtschaftsdüngerausbringung, einerseits aufgrund abnehmender Tierbestände, andererseits durch die verstärkte Nutzung bodennaher Wirtschaftsdüngerausbringungstechniken.

Die von 2022 auf 2023 sinkenden Viehzahlen (Rinder -1,4%, Schweine -5,0%, Schafe -2,2%, Ziegen -2,1%) führten auch im Wirtschaftsdüngermanagement (Stall, Laufhof, Lager) zu geringeren Emissionen. Die NH3-Emissionen aus der Mineraldüngerausbringung nahmen ebenfalls zwischen 2022 und 2023 um 1,6% leicht ab. Die Mineraldüngermenge wurde insgesamt in diesem Zeitraum beträchtlich reduziert (-7,4%), wobei aber der starke Anstieg der Harnstoffdüngermengen (+39%) der sonst noch deutlicheren Emissionsreduktion entgegenwirkte.

Enorme weitere Anstrengungen sind für die endgültige Zielerreichung erforderlich!

Auch wenn die erste Hälfte des 2030er-Ziels geschafft ist, bedarf es enormer weiterer Anstrengungen von allen Beteiligten. Denn die Reduktion von weiteren 5.000 t Ammoniak in den nächsten Jahren ist erfahrungsgemäß wesentlich schwieriger zu erreichen. Dabei wird weiterhin das Prinzip "Freiwilligkeit vor Zwang" verfolgt.

Die bodennahe streifenförmige Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern stellt dabei die zentrale Maßnahme dar. Obwohl mit Ende 2024 bereits knapp 9 Mio. m3 (siehe Abb. 3), das sind etwa 40% der in Österreich anfallenden Güllemenge, mittels bodennah streifenförmiger Technik ausgebracht worden sind, bedarf es noch einer erheblichen Steigerung.

Die bodennahe streifenförmige Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern stellt dabei die zentrale Maßnahme dar. Obwohl mit Ende 2024 bereits knapp 9 Mio. m3 (siehe Abb. 3), das sind etwa 40% der in Österreich anfallenden Güllemenge, mittels bodennah streifenförmiger Technik ausgebracht worden sind, bedarf es noch einer erheblichen Steigerung.

Evaluierung der Maßnahmen Ende 2026

In der novellierten Ammoniak-Reduktions-Verordnung 2024 ist festgeschrieben, dass die im Hinblick auf die Einhaltung der im Emissionsgesetz Luft 2018 (in Umsetzung der EU NEC-Richtlinie) festgelegten Verpflichtungen spätestens bis zum 31. Dezember 2026 einer Evaluierung zu unterziehen sind, um die Zielerreichung für Ammoniak sicherzustellen. Dabei ist unter anderem zu überprüfen, ob die bodennahe Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern gesetzlich angeordnet werden muss.

Daher sollte man in der Landwirtschaft in einer solidarischen Gesamtverantwortung unbedingt danach trachten, dass bis Ende 2026 im Rahmen der ÖPUL-Maßnahme etwa 12 Mio. m3 des flüssigen Wirtschaftsdüngers bodennah streifenförmig ausgebracht werden. Denn bei dieser hohen Umsetzungsrate bestehen gute Chancen, dass nach Ablauf dieser GAP- und ÖPUL-Periode, das heißt nach 2028, die Maßnahmen auch weiterhin durch die öffentliche Hand unterstützt werden können. Letztendlich sollten bis zum Jahr 2030 etwa 15 Mio. m3 bodennah streifenförmig ausgebracht werden. Das sind etwa 60% des Gülleanfalls in Österreich.

Daher sollte man in der Landwirtschaft in einer solidarischen Gesamtverantwortung unbedingt danach trachten, dass bis Ende 2026 im Rahmen der ÖPUL-Maßnahme etwa 12 Mio. m3 des flüssigen Wirtschaftsdüngers bodennah streifenförmig ausgebracht werden. Denn bei dieser hohen Umsetzungsrate bestehen gute Chancen, dass nach Ablauf dieser GAP- und ÖPUL-Periode, das heißt nach 2028, die Maßnahmen auch weiterhin durch die öffentliche Hand unterstützt werden können. Letztendlich sollten bis zum Jahr 2030 etwa 15 Mio. m3 bodennah streifenförmig ausgebracht werden. Das sind etwa 60% des Gülleanfalls in Österreich.

Appell zur Teilnahme

Daher wird an alle Betriebe mit relevanten Güllemengen und geeigneten Flächen appelliert, noch heuer, also im Jahr 2025, die Weichen zu stellen (Gemeinschaftslösungen, Kooperationen, Maschinenring, Lohnunternehmer, …) und in die ÖPUL-Maßnahme "Bodennahe Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern und/oder Gülleseparierung" bis Ende 2025 einzusteigen.

"Am 32. Dezember 2025 ist es zu spät!" Denn nur Betriebe mit Teilnahme an der Maßnahme können im Evaluierungsjahr 2026 in der Entscheidung "Freiwilligkeit oder Zwang" ihren wichtigen Beitrag leisten.

"Am 32. Dezember 2025 ist es zu spät!" Denn nur Betriebe mit Teilnahme an der Maßnahme können im Evaluierungsjahr 2026 in der Entscheidung "Freiwilligkeit oder Zwang" ihren wichtigen Beitrag leisten.